網膜剥離とは

その名の通り、網膜が剥がれることを指して「網膜剥離」といいます。通常、網膜の裂孔を伴います(裂孔原性網膜剥離)。視野欠損、視力低下を引き起こします。また、放置していると失明に至るケースも見られます。治療では、手術が必要になります。症状に気づいたときの受診はもちろん、コンタクトレンズや眼鏡を作り直す際に眼科で検査を受けて処方してもらうようにすることで、早期発見に努めましょう。

その名の通り、網膜が剥がれることを指して「網膜剥離」といいます。通常、網膜の裂孔を伴います(裂孔原性網膜剥離)。視野欠損、視力低下を引き起こします。また、放置していると失明に至るケースも見られます。治療では、手術が必要になります。症状に気づいたときの受診はもちろん、コンタクトレンズや眼鏡を作り直す際に眼科で検査を受けて処方してもらうようにすることで、早期発見に努めましょう。ものが見える仕組みについて

網膜は、眼底(眼の奥)に広がる、薄い組織です。外から入った光が最終的に映し出される、カメラでいう「フィルム」の役割を果たしています。網膜剥離は、この網膜が眼底から剥がれてしまった状態を指します。剥がれてしまった「フィルム」は、当然ながら正しく像を結ぶことができません。網膜剥離を起こすと、視力低下や視野異常などの症状をきたします。

網膜は、眼底(眼の奥)に広がる、薄い組織です。外から入った光が最終的に映し出される、カメラでいう「フィルム」の役割を果たしています。網膜剥離は、この網膜が眼底から剥がれてしまった状態を指します。剥がれてしまった「フィルム」は、当然ながら正しく像を結ぶことができません。網膜剥離を起こすと、視力低下や視野異常などの症状をきたします。

硝子体とはなに?

眼球の大部分を満たしている透明な組織を「硝子体」と呼びます。カメラでいうレンズの役割を果たす「水晶体」の後ろにあります。硝子体は、水晶体を通った光を屈折させ、すぐ後方にある網膜に届ける役割を担っています。

網膜剥離の原因

加齢に伴う後部硝子体剥離、強度の近眼などによって、まず網膜裂孔が起こり、そこから網膜剥離へと進行するパターンが多くなります(裂孔原性網膜剥離)。一方で、頭部や眼への衝撃によって、直接的に網膜剥離をきたすこともあります。また、糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症、ぶどう膜炎、アトピー性皮膚炎から合併して起こることもあります。好発年齢は20代、50代です。中高年の方の網膜剥離は後部硝子体剥離によるものが大多数を占める一方で、若い方の網膜剥離は近視に起因しているケースがよく見られます。眼球の長さが長いために網膜周辺が薄くなり、丸い裂孔が生じて網膜剥離をきたします。

加齢に伴う後部硝子体剥離、強度の近眼などによって、まず網膜裂孔が起こり、そこから網膜剥離へと進行するパターンが多くなります(裂孔原性網膜剥離)。一方で、頭部や眼への衝撃によって、直接的に網膜剥離をきたすこともあります。また、糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症、ぶどう膜炎、アトピー性皮膚炎から合併して起こることもあります。好発年齢は20代、50代です。中高年の方の網膜剥離は後部硝子体剥離によるものが大多数を占める一方で、若い方の網膜剥離は近視に起因しているケースがよく見られます。眼球の長さが長いために網膜周辺が薄くなり、丸い裂孔が生じて網膜剥離をきたします。

網膜剥離の症状

これって前兆?このような症状ありませんか?

- 黒い点やゴミのようなものが見える(飛蚊症)

- 眼の中がピカピカと光って見える(光視症)

- 見ているものの一部がみえない(視野欠損)

- 見たいものがはっきり見えない(視力低下)

上記内容に該当する方は一度、おづ眼科クリニックへご相談ください。

飛蚊症はや光視症は、加齢による後部硝子体剥離を原因として起こることも多く、必ずしも網膜裂孔や網膜剥離によるものとは限りません。ただ、そういった判断を患者様ご自身のみで行うのは危険です。網膜剥離の早期発見のためにも、症状に気づいたときにはお早目にご相談ください。

間違いやすい症状、ご自身で判断せずに心配なことがあればご相談ください

硝子体は、加齢によって誰でも線維の一部が濁っています。60歳を迎える頃には、約30%の方に飛蚊症が認められます。また、加齢に伴い硝子体が液状化し、網膜から浮き上がってしまうこともあります(後部硝子体剥離)。網膜が硝子体に引っ張られると、光が走るように見える現象が起こり、これを光視症と呼びます。これらはいずれも病的なものではありませんが、網膜剥離などの眼の病気を原因として飛蚊症や光視症といった症状が生じることもあります。その他、偏頭痛の症状の一つである閃輝暗点(チカチカ・ギザギザとした光が見える)も、網膜剥離の症状と似ているため注意が必要です。特に黒い点や線の数が増えたとき、急に視力が落ちたと感じたときには、「歳のせい」と決めつけず、すぐに当院にご相談ください。

網膜剥離の検査

眼底検査

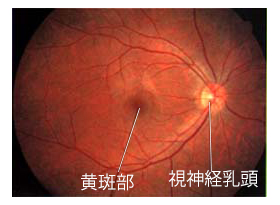

網膜剥離の診断において、もっとも重要となるのが眼底検査です。点眼薬で瞳孔を開いた上で、眼底の状態を詳しく調べることができます。なお出血などによって眼底を観察できない場合には、超音波検査を代用します。

正常眼底

網膜剥離の眼底

光干渉断層計(OCT)検査

網膜の断層画像を撮影します。眼底検査ではできない網膜断面の観察によって、より詳細で正確な状態を把握することが可能になっています。

視野検査

「どこが見えないか」を調べる検査です。見えない部分が、病変の位置と想定されます。

視力検査

網膜剥離の場合には、急に視力低下がみられる場合もありますので、視力検査も行います。

網膜剥離は治る?

治療方法について

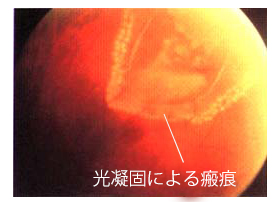

網膜光凝固術(レーザー光凝固術)

網膜の裂孔(亀裂・穴)に留まっている場合には、レーザーで裂け目、そのまわりを焼き固める「網膜光凝固術(レーザー光凝固術)」を行います。

網膜の裂孔(亀裂・穴)に留まっている場合には、レーザーで裂け目、そのまわりを焼き固める「網膜光凝固術(レーザー光凝固術)」を行います。

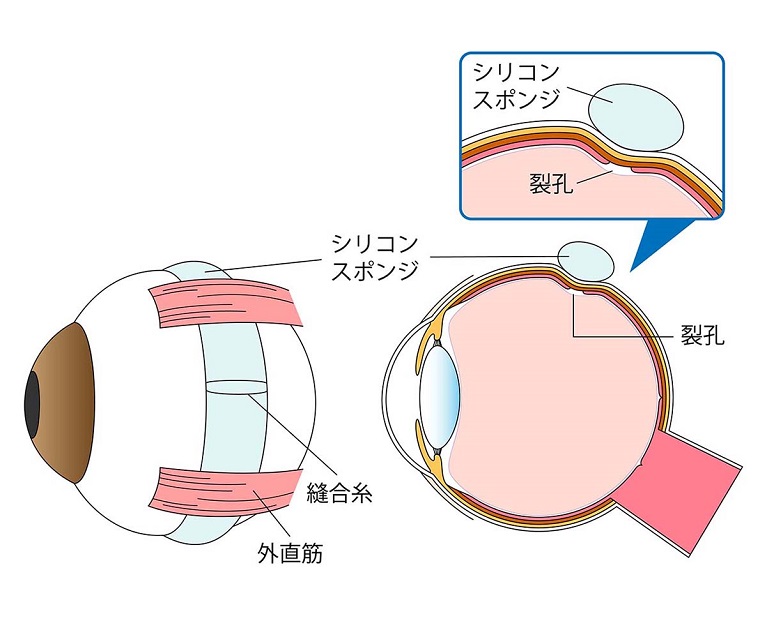

バックリング手術

剥離した網膜を縫ってもとの位置へと戻す手術です。

剥離した網膜を縫ってもとの位置へと戻す手術です。比較的若い方の網膜剥離の治療として行われることが多くなります。

硝子体手術

出血によって濁ってしまった硝子体を取り除く手術です。

出血によって濁ってしまった硝子体を取り除く手術です。

中高年の方の網膜剥離の治療として行われることが多くなります。

網膜剥離の手術費用の目安

網膜光凝固術

(レーザー光凝固術)の費用の目安

網膜剥離に対する網膜光凝固術には、健康保険が適用されます。

| 保険種別 | 自己負担額 | |

|---|---|---|

| 通常の場合 | 1割負担の方 | 約10,000円 |

| 2割負担の方 | 約20,000円 | |

| 3割負担の方 | 約30,000円 | |

| 特殊の場合 | 1割負担の方 | 約16,000円 |

| 2割負担の方 | 約32,000円 | |

| 3割負担の方 | 約48,000円 | |

バックリング手術の費用の目安

| バックリング手術 | 1割負担の方 | |

|---|---|---|

| 2割負担の方 | ||

| 3割負担の方 |

硝子体手術の費用の目安

硝子体手術には、健康保険が適用されます。

| 硝子体手術 (片眼) |

1割負担の方 | 35,000~60,000円 |

|---|---|---|

| 2割負担の方 | 80,000円〜120,000円 | |

| 3割負担の方 | 100,000~180,000円 |

網膜剥離の手術後の注意点

硝子体手術を行った場合には、眼内にガスを注入します。 そのため、術後から食事・トイレ以外の時間をうつ伏せの姿勢で過ごしていただく必要があります。症例によって異なりますが、その期間は短くて丸1日、長くて2週間程度です。

硝子体手術を行った場合には、眼内にガスを注入します。 そのため、術後から食事・トイレ以外の時間をうつ伏せの姿勢で過ごしていただく必要があります。症例によって異なりますが、その期間は短くて丸1日、長くて2週間程度です。

- 食事、トイレ以外の時間をすべてうつ伏せの状態で過ごしていただきます。

- 受診日以外の外出はできません。

- 寝た状態、あるいは座った状態でのうつ伏せを維持していただきます。

- 勤務先には、予め2週間程度の休職を伝えてください。

- 短時間での着替え、首から下のシャワーは可能ですが、入浴・洗顔・洗髪はできません。

- お一人暮らしで食事の準備ができない場合には、提携する病院での入院をおすすめします。

- うつ伏せを十分に維持できない場合には、再発・再手術となることがあります。